かつては農作物が育つ田畑だったのに、いつの間にか雑草が生い茂る荒れ地になっている。

農村地域では、そんな光景を見ることが増えてきました。

このような、利用されずに放置されている農地は耕作放棄地と呼ばれています。

本記事では、日本の耕作放棄地の現状や遊休農地・荒廃農地との違い、将来に向けた耕作放棄地改善の取り組みについて解説します。

耕作放棄地とは?

耕作放棄地は、農林水産省が5年に1回行う統計調査(農林業センサス)で使われる言葉で、次のように定義されています。

以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地

農林業センサス

つまり、この先農作物を栽培する予定がなく放置されている農地ということです。

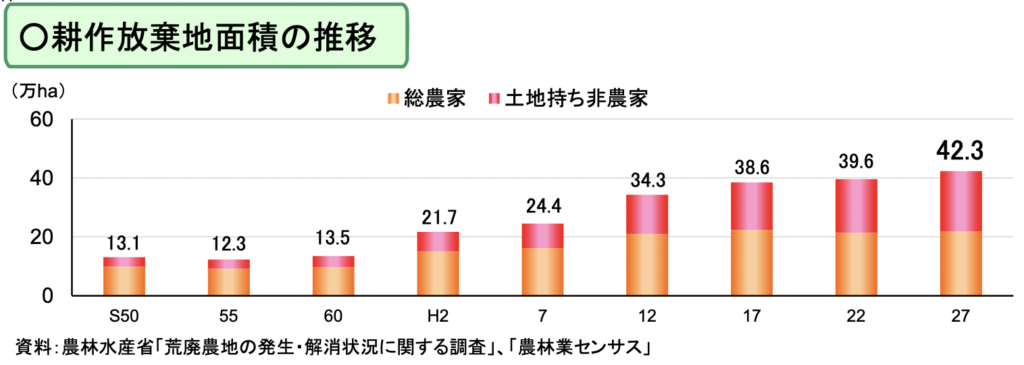

2015年に実施された農林業センサスの結果によると、耕作放棄地は全国に42.3万haあり、これは東京都の面積のおよそ2倍にあたる広さです。

日本の農地の総面積450万ha(2015年時点)のうち、約9%が耕作放棄地となっています。

なお、2020年の農林業センサスでは、調査の負担を減らすという理由で耕作放棄地の調査項目は削除されています。

出典:2015年農林業センサス報告書(第2巻 農林業経営体調査報告書-総括編-)

耕作放棄地・遊休農地・荒廃農地の違い

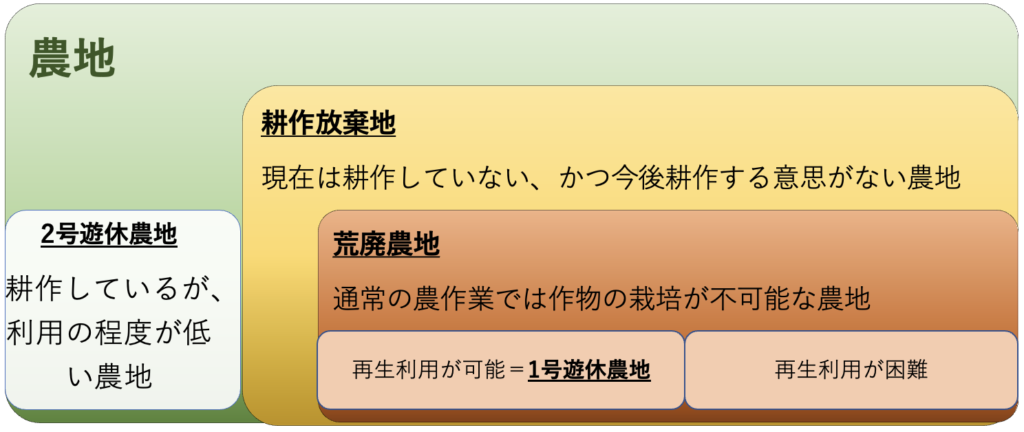

耕作放棄地と似た言葉に「遊休農地」や「荒廃農地」という言葉があります。

それぞれの言葉の定義と、耕作放棄地との違いは次の通りです。

遊休農地

遊休農地は、農地法で定められた法令用語で、次のいずれかの土地をさします。

- 1号遊休農地

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地 (再生利用が可能な荒廃農地) - 2号遊休農地

その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地

耕作放棄地の範囲は現在作付けが行われていない農地すべてなのに対して、遊休農地の範囲は再生利用が可能な農地に絞られます。

また、耕作放棄地が農林業従事者の調査票回答による主観ベースで判定されるのに対して、遊休農地は市町村・農業委員会の現地調査による客観ベースで判定されるという違いもあります。

荒廃農地

荒廃農地は、遊休農地と同様に市町村の農業委員会による現地調査によって判断される農地であり、次のように定義されています。

現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地

農林業センサス

荒廃農地は、その荒廃の度合いによって次の2種類に分けられます。

- 再生利用が可能な荒廃農地

荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれるもの(1号遊休農地) - 再生利用が困難と見込まれる荒廃農地

荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの

又は周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれるものに相当するもの

耕作放棄地が、通常の農作業だけで作物の栽培が可能な農地も含むのに対して、荒廃農地は重機などによる再生処理が必要な農地のみをさします。

耕作放棄地・遊休農地・荒廃農地の範囲

農地における耕作放棄地、遊休農地、荒廃農地の範囲はそれぞれ下図のようになります。

耕作放棄地の問題点

耕作放棄地は次のようなさまざまな問題を引き起こします。

害虫や病原菌の発生

農地が放置されて人の手入れがなくなると、雑草がはびこり、農作物の大敵である害虫や病原菌の発生の原因になります。

発生した害虫や病原菌は周辺の農地にも飛来し、熱心に害虫を駆除している農地にまで影響を及ぼします。

鳥獣の被害拡大

人の気配がなくなった耕作放棄地は野生の鳥や獣の餌場になり、住処にされることもあります。

それにより、周辺の農作物へ食害が拡大し、人と獣が鉢合わせする危険も高まります。

食害により周辺の農地でも耕作を諦めざるをえなくなれば、耕作放棄地の拡大にもつながります。

不法投棄の誘発

耕作放棄地は雑草が生い茂って見通しが悪くなるため、不法投棄されやすくなります。

景観の悪化

菜花やそばなどの花をつける農作物は、地域の景観形成にも役立っています。

ですが、耕作放棄地になってしまうと、景観も悪化し地域の魅力も下がってしまいます。

耕作放棄地の発生原因

耕作放棄地が発生する主たる原因は、高齢化による農家数の減少です。

全国の耕作放棄地の面積は下図のように年々広がっており、特に土地持ち非農家が所有する耕作放棄地が増えています。

これは、高齢化と後継者不足により農業を続けられなくなって農家を止めてしまう人が増えているためで、農家をやめてしまった人の土地が耕作放棄地に変わっているのです。

耕作放棄地改善への取り組み

耕作放棄地の改善のため、各自治体は農林水産省の主導で次の取り組みを行っています。

- 「人・農地プラン」の実質化

- 農地中間管理機構による「農地の集積化・集約化」の支援

「人・農地プラン」の実質化

「人・農地プラン」とは、地域や集落の話し合いに基づき、5年後、10年後に地域内の農業の中心となる農業者を明確にし、その地域における農業のあり方を決めることです。

「人・農地プラン」は、その地域で農業に従事する人と農地の問題を解決し、地域農業を持続可能なものにするための未来の設計図になります。

農林水産省が主導し、平成24年に各自治体でのプラン作成が開始されましたが、これまでに作成されたプランの中には農業の担い手に関する記載がないなど、実質的ではないプランもありました。

そこで今、「地域の農業を誰が担っていくのか」「誰に農地を集積・集約化してくのか」を、自治体、農業委員会、JA、農業従事者で話し合い、実質的な「人・農地プラン」を作成する活動が、農林水産省の主導で活発化しています。

農地中間管理機構による「農地の集積化・集約化」の支援

「人・農地プラン」を現実のものとするために、将来の地域農業の担い手に農地を集積・集約化していく取り組みも行われています。

農地の集積とは、その地域で農業を拡大したい人(法人)に、地域の高齢の農家や農家をやめた人が所有している農地を、譲ったり貸し与えたりすることです。

将来の地域農業の担い手に農地を集積させることで、地域農業を持続可能なものにしていく取り組みになります。

また集約化とは、農地の所有者が互いに農地の利用権を交換し合うことで、地域の各所に点在している所有農地を1カ所に集約し、農作業を効率良く行えるようにすることです。

将来の地域農業の担い手が、大規模なスマート農業を行えるようにするためにも、農地の集積・集約化は重要な取り組みになります。

集積・集約化する農地には耕作放棄地も含まれており、耕作放棄地の活用の促進にもなっています。

農林水産省は平成26年に農地中間管理機構(通称、農地バンク)を立ち上げ、農地の集積・集約化を支援しています。

農地中間管理機構を通すことで、農地を拡大したい人が1戸1戸の農家と農地借用の交渉をする必要がなくなり、土地を貸出したい農家側も貸出し貸出相手を自分で探して契約交渉する手間が省けます。

まとめ

耕作放棄地の現状や、耕作放棄地改善の取り組みについて解説してきました。

耕作放棄地の拡大は、周辺の農地にも悪影響を与え地域農業の活性を妨げる深刻な問題です。

耕作放棄地の拡大を防ぐには、農林水産省と各自治体、農業従事者が連携してその地域にあった「人・農地プラン」を作成し、実現に向け取り組んでいく必要があります。

今も、各自治体は地域農業を持続可能なものにしていく努力を続けています。

耕作放棄地の問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。

これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。

最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。