日本は、世界でも群を抜いた超高齢社会であり、国民の3.3人に1人は高齢者です。

さらに核家族化の傾向もあいまって、独居老人の人口が年々増えています。

この記事では、独居老人が抱える問題や行政の支援、私たちができる対策について解説します。

独居老人とは?

独居老人とは、一人暮らしの高齢者をさします。

一人暮らしになる理由は、パートナーとの離婚や死別、生涯独身などさまざまです。

独居老人の現状

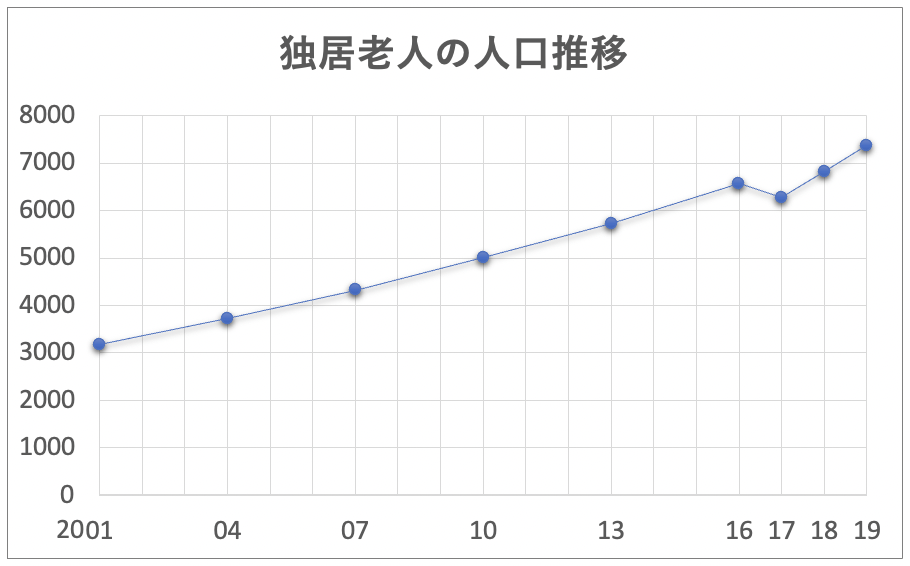

2019年の国民生活基礎調査によると、日本の独居老人の人口は736.9万人であり、高齢者全体の19.6%を占めています。

高齢者の5人に1人、日本国民の17人に1人が独居老人という計算になります。

それくらい、独居老人は私たちにとって身近な存在になっています。

独居老人の人口は増加の一途

独居老人の人口は年々増加しており、2001年から2019年までの18年間でその数は2倍以上に増えました。(図1)

この増加傾向は、今後も続くとみられています。

独居老人が増えている理由は次の2点です。

高齢者そのものの増加

少子高齢化により高齢者の人数は年々増加しており、令和2年には人口の28.8%が高齢者となっています。

高齢者の増加に比例して独居老人の人口も増えています。

子世帯との別居を選択する高齢者の増加

2001年時点では、高齢者の約48%が子世帯と同居していましたが、2019年になるとその割合は35.9%に落ちています。

その代わり、夫婦のみの世帯や単身世帯の高齢者が増えています。(表1)

| 世帯の分類 | 2001年 | 2019年 |

|---|---|---|

| 夫婦のみや単身の世帯 | 47.6% | 60.0%(+12.4) |

| 子世帯と同居の世帯 | 48.4% | 35.9%(-12.5) |

出典:2019年国民生活基礎調査 – 厚生労働省

このことから、子世帯との別居を選択する高齢者が増えていると考えられ、これが独居老人の増加の一因になっています。

子世帯との別居を選択する高齢者が増えた背景には、親世帯と子世帯が互いに自分たちの生活を大切にしたいという意識が高まっていること、ネットショップや宅配サービスなどの充実により高齢者だけでも生活がおくりやすくなったことなどがあると考えられます。

独居老人の生活満足度は高い

平成26年度に内閣府が行った「一人暮らし高齢者に関する意識調査」によると、一人暮らしの高齢者のうちの78.7%が「現在の自分の生活に満足している」と回答しており、さらに76.3%が「今後も今のまま一人暮らしでよい」とも回答しています。

独居老人は社会から孤立していて孤独というイメージがありますが、この意識調査の結果からは多くの独居老人が一人の生活に満足していることがうかがえます。

出典:平成26年度 一人暮らし高齢者に関する意識調査結果(全体版) – 内閣府

独居老人が抱える問題

独居老人は、生活満足度が高い一方で次のような問題も抱えています。

- 孤独死のリスク

- 詐欺や悪質な勧誘の被害

- けがや病気の対応の遅れ

- 認知症に気づけないリスク

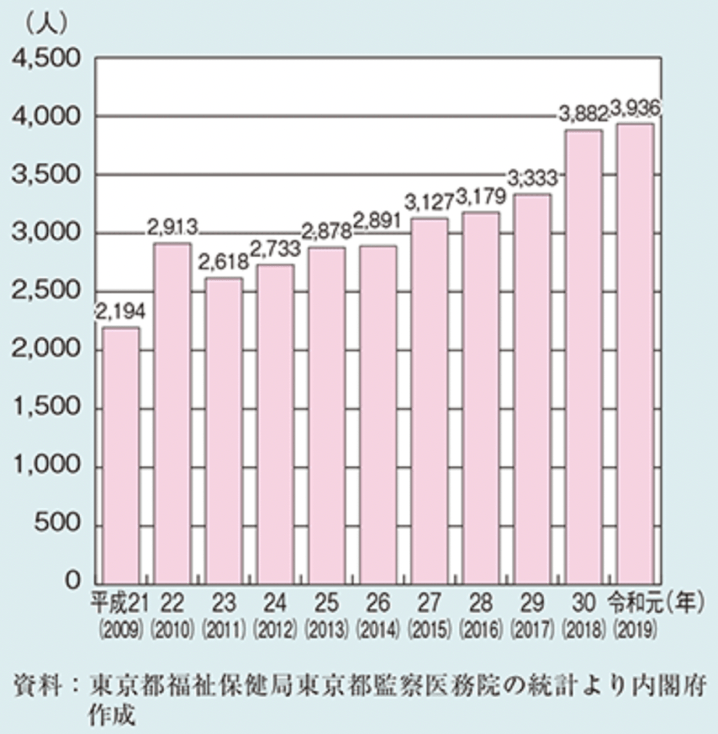

孤独死のリスク

一人暮らし高齢者に関する意識調査では、孤独死を身近に感じると回答した高齢者が44.6%にのぼり、約半数の独居老人が孤独死を自分の問題として捉えています。

実際、独居老人の増加に比例して孤独死する高齢者の数が増えており、東京23区における独居老人の自宅での死亡者数は、2009年から2019年までの10年間で、約1.8倍になりました。(図2)

中には亡くなってから相当期間放置されるような悲惨なケースもあります。

出典:令和3年版高齢社会白書 – 内閣府

詐欺や悪質な勧誘の被害

高齢者はお金を持っているというイメージがあったり、認知症などで判断力や記憶力が低下していたりすることから、詐欺や悪質な勧誘の標的にされやすくなっています。

警察庁の発表によると、令和2年の特殊詐欺被害者の内訳は、法人被害を除く被害者数のうち85.7%を高齢者が占めています。

このことからも、いかに高齢者が狙われやすいかがわかります。

特に独居老人の場合は、詐欺電話や悪質な勧誘電話を受けたときに相談できる人が身近にいないことから、被害に合うリスクが高くなります。

出典:令和2年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版) – 警察庁

けがや病気の対応の遅れ

一人暮らし高齢者に関する意識調査では、独居老人の58.9%が健康や病気に不安を感じていると回答しています。

このことから、多くの独居老人が、けがや病気をしたときに一人で対処できるかどうかに不安を持っていることがわかります。

独居老人は、家に一人でいるときにけがをしたり病気で倒れたりしてしまっても、すぐに助けてくれる人がいません。

そのため、けがや病気が重篤化してしまったり、手遅れになってしまう場合もあります。

認知症に気づけないリスク

認知症の方の中には、自覚症状がないまま症状が進行しているケースがあります。

そんな場合でももし家族がいれば、同じ話を何度も繰り返す、話している内容に矛盾があるといった認知症のサインに気づけます。

しかし独居老人の場合は周りの人が認知症の発症に気づきにくく、本人に自覚がないと適切な治療を受けられないまま症状が進行してしまうリスクがあります。

認知症の症状が進行してしまうと、記憶障害によりガスコンロに火をつけていることを忘れてしまったり暖房を消し忘れたりして火事になる恐れがあります。

また、薬の服用を忘れたり、違う薬を間違えて飲んでしまったりといった危険も出てきます。

独居老人に対して自分たちが出来ること

ここからは、独居老人が抱える問題への対策として、私たちができることを紹介します。

離れて暮らす家族ができること

もし高齢の親が一人で離れて暮らしているのであれば、一番安心なのはやはり一緒に暮らすことです。

一緒に暮らすことが難しい場合は近居という選択肢もあります。

近居とは、親世帯と子世帯が近くで生活することをさします。

近居は、お互いのプライバシーに過度に干渉することを避けつつ定期的に顔を合わせて話ができ、いざというときにはすぐに駆けつけられるというメリットがあります。

同居も近居も難しい場合は、独居老人向けの安否確認システムを利用するというのも一つの方法です。

独居老人向け安否確認システムとは、室内のドアや毎日使う電化製品にセンサーをつけて定期的に作動しているか確認することで生存確認ができるシステムです。

離れて暮らしていても安否の確認ができ、異常事態にすぐに気がつけます。

簡易的なものでは、家電メーカーが販売しているセンサー付きの電気ポットなどがあり、すぐに導入できます。

地域住民ができること

近所に独居老人が暮らしているのであれば、挨拶を交わすだけでも対策になります。

挨拶を交わす関係になれば、最近姿を見ないといった異常に気づきやすくなり、地区の民生委員などに様子を見るようお願いするなどの対応がとれるようになります。

国や行政が展開しているサービスを知る

高齢者の多い自治体では、行政がさまざまな見守りサービスを実施しています。

その実施体制は、自治体によってさまざまです。

例えば、地域に配置した福祉協力員と連携し地域に住む人同士で見守り支え合うケースや、電力会社などの企業と連携して、電気メータや水道メーターに異常があったら行政に連絡が入る体制を構築しているケースなどがあります。

行政が主導でおこなっている見守りサービスの一例を紹介します。

岩手県の陸前高田市では、行政と地域飲食店、レンタカー会社が連携して独居老人への配食サービスを実施しています。

これは70歳以上の一人暮らしのうち希望者を対象に週1回夕食を届けるサービスで、配食の際に声をかけて体調などに異常がないかを確認しています。

利用者からは、「声をかけてくれる人がいるかと思うと安心できる」「配食のたびに体調などをやさしく聞いてくださり、とても心強い」といった声が寄せられています。

まとめ

独居老人が抱える問題や対策について解説しました。

超高齢社会の日本において、独居老人の問題は誰にとっても人ごとではありません。

独居老人が抱える問題を理解し、できる範囲でサポートしていくことが大切です。

高齢者の安全と安心のためにも、安否確認システムを利用したり、見守りサービスの利用を呼びかけたりするといったことを積極的におこなっていきましょう。

独居老人増加の問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。

これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。

最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。