「定年を迎えたら、悠々自適な年金暮らし」

「子どもが独立したら、妻と二人で旅行や趣味を楽しみたい」

そんな老後生活をイメージしている人は多いかと思います。

そんな理想のイメージとは裏腹に、経済的に困窮し老後破産に直面している高齢者が増えています。

老後破産に陥ると、満足な生活が送れなくなるばかりか、「終の棲家」のはずだったマイホームを失うことにもなりかねません。

本記事では、老後破産の実態やその原因、対策について解説します。

老後破産とは?

老後破産とは、定年後の年金生活の中で経済的に困窮し、生活に行き詰まってしまうことをさします。

個人の破産と聞くと「自己破産」と言う言葉を思い浮かべる人も多いと思いますが、老後破産と言う言葉は自己破産しているかどうかを示すものではありません。

あくまで、生活が困窮しているかどうかを表す言葉として使われるのが一般的です。

老後破産の実態

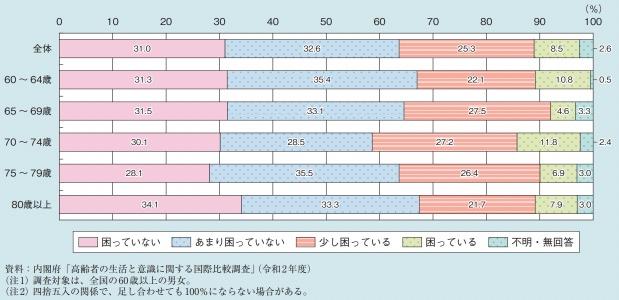

内閣府の高齢社会白書(令和3年版)によると、60歳以上の人で「経済的な意味で日々の生活に困っている」と感じている人の割合は8.5%となっており、60歳以上の人の約12人に1人が、経済的に困窮しています。(図1)

出典:令和3年版高齢社会白書 – 内閣府

世帯所得を見ても、高齢者世帯の所得はその他の世帯と比較して低水準の傾向にあり、高齢者世帯の24.7%が、生活保護水準である年収156万円(月収13万円)に満たない収入で生活を送っているのが実情です。

また、高齢者全体の約3%にあたる104万人が、実際に生活保護を受給しています。

生活保護受給者の総数は207万人なので、その約半数が高齢者という計算です。

このことからも、高齢者は経済状況が苦しい人が多く、困窮しやすい状態にあることがわかります。

老後破産した人の中には、老後の生活資金を貯蓄するなどして老後に備えてきたつもりの人も含まれており、「まさか自分が老後破産するなんて」と言う人も多くいます。

老後破産は、誰にでも起こりうる危機と捉えなくてはなりません。

老後破産の原因

老後破産の主な原因は次のようなものがあります。

年金だけで生活できるという思い込みがある

定年を迎えたら年金だけで生活できると思っていないでしょうか。

その思い込みは老後破産を招く要因になります。

老後に必要な生活費の平均は、次のとおりです。

- 最低日常生活費:月額22.1万円

- ゆとりある老後生活費:月額36.1万円

出典:令和元年度「生活保障に関する調査」 – 生命保険文化センター

一方、年金の受給額の平均は、次の通りです。

- 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額):219,593円

出典:令和4年4月分からの年金額等について – 日本年金機構

夫婦2人分の標準的な年金額では、老後の最低限の日常生活費すら満たせていません。

趣味や旅行を楽しむなどのゆとりある老後生活を送ろうと思ったら、約14万円も不足しています。

この不足分は、老後資金として貯蓄した金融資産を取り崩して賄っていく必要があるのです。

しかし、「年金だけで生活できる」という思い込みから老後のための資産を十分に準備していないと、老後の生活のための資金が足りなくなり、趣味や旅行はおろか最低限の日常生活すらままならない状態に陥ってしまいかねません。

単身化により収入が減少する

パートナーと死別したり熟年離婚したりして単身になることも、老後破産のきっかけの一つです。

単身になると、もらえる年金は一人分になってしまいます。

もし専業主婦だった場合は、月々もらえる年金は数万円です。

死別や熟年離婚によって年金収入が激減し、いっきに貧困に陥るケースも少なくありません。

想定外の医療費・介護費がかかる

高齢になると病気やけがになりやすくなり、思った以上に医療費がかかってきます。

特に後期高齢者(75歳以上)になるとその額は急増します。

内閣府の令和3年版高齢社会白書によると、平成30年度の一人あたりの年間医療費は、75〜79歳で77万円、85歳以上になると100万円を超える額となっています。

また、病気やけがで思うように動けなくなって介護が必要となった場合は、医療費に加えて介護費用もかかってきます。

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査(令和3年度)」によると、介護サービス利用などにかかる介護費用の平均は月々8.3万円です。

出典:生命保険に関する全国実態調査(令和3年度) – 生命保険文化センター

高齢になると医療費や介護費がかさむことを考慮したうえで老後資金を準備していないと、病気やけがによる想定外の出費によりいっきに老後資金が底をつき、老後破産に追い込まれる可能性があります。

住宅ローンの負担が大きい

定年を迎えても住宅ローンの返済が終わっていない場合、年金から住宅ローンを返済していかなくてはなりません。

近年は晩婚化や晩産化が進んでいることから、住宅を購入するタイミングが遅くなる傾向があり、ローンを完済するタイミングも高齢になることが多くなっています。

例えば40歳で住宅を購入し、35年の住宅ローンを組んだ場合、繰り上げ返済をしなければローンが終わるのは75歳です。

ローンを組んだ時点では「なんとかなるだろう」と思っていても、いざ定年を迎えてみると一気に住宅ローンの負担が重くなり、老後破産に陥るケースが多くあります。

住宅ローンの返済額は、収入の25〜35%が上限と言われています。

働いているときは安全圏にある返済額でも、定年を迎えて収入が年金だけになったとたんに危険水準になってしまい、生活費が足りなくなってしまうのです。

老後破産への対処法

老後破産に陥らないようにするには若いうちから対処することが重要です。

若いうちからできる対策には次のようなものがあります。

年金がいくらもらえるか把握する

老後破産を防ぐためには、自分が定年を迎えた後、どのくらい年金をもらえるかを把握しておくことが最も重要です。

どのくらい年金をもらえるかを把握できれば、自分が理想とする老後生活を送るための費用をどの程度年金でカバーできて、どのくらい足りなくなるかを計算でき、どのくらい老後資金を準備しておけば良いかイメージできます。

自分がどのくらい年金をもらえるかの見込み額は、「ねんきんネット」で試算できます。

老後資金を積み立てる

自分がどのくらい年金をもらえるかを把握して、必要な老後資金がイメージできたら、早めに老後資金作りを始めましょう。

老後資金を作るには、「確定拠出年金」や「つみたてNISA」による積み立てがおすすめです。

確定拠出年金とは、毎月積み立てた資金を自分で運用し、60歳以降に年金として受け取る制度です。

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeCo)があります。

また、積立NISAとは投資信託への投資で得られる利益にかかる税金を非課税にできる制度です。

年間40万円までの投資を上限に、最長20年までの税金が免除されます。

介護に備える

病気やけがなどで介護が必要となる場合を想定し、お住まいの地域で利用できる介護サービスの種類や費用を調べ、備えておくことも大切です。

介護サービスは、デイサービスや老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などさまざまなものがあり、サービスの種類によって費用も変わってきます。

厚生労働省が運営する介護サービス公表システムで検索すれば、地域ごとに利用できる介護サービスを検索できます。

無理なローンを組まない

老後破産を回避するには、住宅ローンを定年までに返済することも大切です。

そのためには、無理な住宅ローンを組まないことが重要となります。

住宅購入の際は頭金を用意するなどして、借り入れは定年までに返済できる金額に抑えましょう。

また、住宅ローンの返済計画に退職金を含めることも避けた方が無難です。

リストラや倒産といった予期せぬ事態によって想定していた退職金がもらえなくなると、定年までの返済が厳しくなり、老後の生活が圧迫されることになってしまいます。

老後も働くことを考える

近年は人生100年時代ともいわれ、定年を迎えた時点では心身ともに元気で、働く意欲が残っている人も少なくありません。

定年後も働けるうちは働いて収入を得ることは、老後破産を防ぐ有効な方法です。

2021年には「高年齢者雇用安定法」が改正され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務として定められました。

この改正を受けて、70歳までの継続雇用制度を導入する企業が増えており、体力と意欲があれば定年後も働ける場所が増えています。

まとめ

老後破産の実態や原因、対策について解説しました。

老後破産を回避して理想の老後生活をおくるためには、早いうちから老後の必要資金をイメージして老後資金作りを始めることがもっとも重要です。

せっかくの老後を余裕ある楽しい生活にするためにも、解説してきた対策をぜひ実行してみてください。

老後破産の問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。

これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。

最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。