世界では食料不足により約7億人が飢餓に苦しんでいます。

飢餓をゼロにすることはSDGsの目標としても掲げられ、世界的に飢餓の撲滅に取り組んでいます。

その一方、日本では24時間いつでも、どこでも、簡単に食料を手に入れられるようになりました。

周りには食料があふれ、余った食料の廃棄(食品ロス)が社会問題として取り上げられるほどです。

ですが、将来日本も食料不足におちいるリスクを抱えていることをご存じでしょうか。

そのキーワードとなるのが食料自給率です。

この記事では、日本の食料自給率の現状や日本が抱える食料自給率に起因するリスク、対策の取り組み事例を紹介します。

食料自給率とは?

食料自給率とは、国民への食料供給に対する国内生産の割合を表す指標です。

その言葉通り、食料をどれくらい国内で自給しているかを示しています。

食料自給率には、次の3種類の示し方があります。

- 品目別自給率

- カロリーベース総合食料自給率

- 生産額ベース総合食料自給率

それぞれの示し方によって、計算方法や用途が異なります。

なお、一般的に食料自給率という場合には「カロリーベース総合自給率」をさす場合がほとんどです。

それぞれの示し方の特徴や計算方法は次の通りです。

品目別自給率

特徴

食料品の各品目における自給率を重量ベースで算出します。

主に、米や小麦のような基礎的な食料とされる穀物の自給率を計算する場合に用いられます。

計算方法

品目別自給率 = その品目の国内生産量 / その品目の国内消費仕向量 × 100

(国内消費仕向量 = 国内生産量+輸入量-輸出量-在庫の増加量(または+在庫の減少量))

カロリーベース総合食料自給率

特徴

食料に含まれるカロリーの量(食事によって得られるエネルギー量=熱量)を用いて算出します。

消費者が、自らの食料消費に当てはめてイメージを持つことができる指標です。

総合的な食料自給率を計算する場合に用いられます。

計算方法

カロリーベース総合食料自給率 = 国産供給熱量 / 国内総供給熱量 × 100

生産額ベース総合食料自給率

特徴

食料の価格を用いて算出します。

食料の生産活動がより適切に反映される指標です。

野菜や果物のように、比較的カロリーが低い品目の自給率を計算し、比較する場合に用いられます。

計算方法

生産額ベース総合食料自給率 = 食料の国内生産額 / 食料の国内消費仕向額

(畜産物の場合は、輸入飼料の額が国内生産額から差し引かれます)

日本における食料自給率の現状

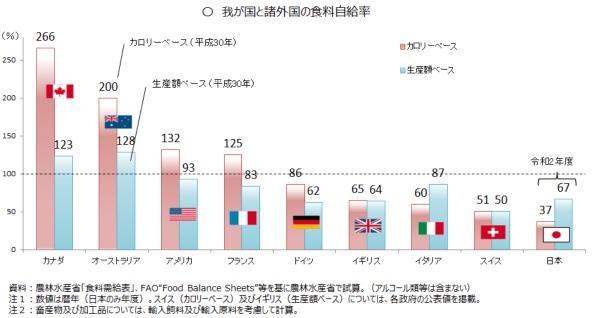

令和2年度の日本の食料自給率は次の通りです。

- カロリーベース総合食料自給率:37%

- 生産額ベース総合食料自給率:67%

これは、主要先進国の中では最低の水準にあります。(図1)

出典:知ってる?日本の食料事情 – 農林水産省

日本の食料自給率の変化

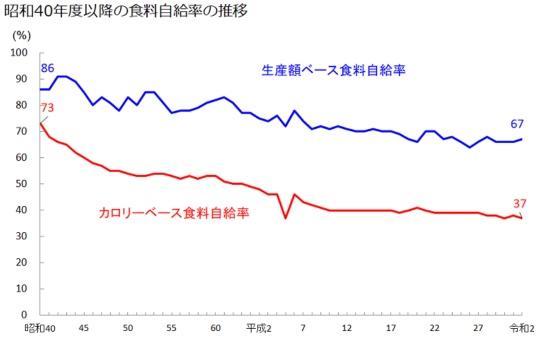

日本の食料自給率は、さまざまな理由で低下してきてきました。

1965(昭和40)年度には、カロリーベースで73%だった食料自給率は1970(昭和45)年度には60%に、1990(平成2)年度には48%に、2010(平成22)年度には40%にまで低下しています。(図2)

出典:知ってる?日本の食料事情 – 農林水産省

日本の食料自給率が低下した主な原因として、食生活の変化や農業・漁業の衰退、食の外部化が挙げられます。

食生活の変化

日本では、ここ数十年で国民の食生活が大きく変わりました。

その最大の変化は、米を食べる量が大幅に減り、パン、肉などの畜産物、油脂類を食べる量が増えたことです。

国産で需要量を満たせる米の消費が減少し、輸入量の多い小麦や、輸入飼料を多く使う畜産物が増えたことは、食料自給率低下の大きな原因となっています。

農業や漁業の衰退

食生活の変化に伴う農産物の需要減少や農家の高齢化によって、日本の農家の数は年々減少しています。

農家数の減少に伴って、農地の多くが工業用地や住宅用地に転用され、日本全体の農地面積も減少してきました。

さらに、何の作物も作られることなくそのまま放置される耕作放棄地も増えています。

2015年の農林業センサスの結果によると、日本の農地の総面積450万ha(2015年時点)の約9%にあたる42.3万haが耕作放棄地となっています。

これは、東京都の面積の2倍に相当する広さの農地が、何も生産されることなく放置されている状態です。

また、漁業にたずさわる人の人口も年々減少しており、2003年には23.8万人だった漁業従事者は、2017年には15.3万人にまで減っています。

日本は、1965年度の時点では魚介類のカロリーベース食料自給率が110%あり、米と同様に国内需要を全て国産で満たせていました。

しかし、漁業従事者の減少などが原因で漁業の生産量は落ち込み、2019年度には魚介類のカロリーベース食料自給率は54%まで減少しています。

農業や漁業の衰退が進んだことで食料を外国に頼る状況が生まれ、それがさらに生産を減少させ食料自給率を低下させるという悪循環をまねいています。

【出典】

▶2015年農林業センサス報告書(第2巻 農林業経営体調査報告書-総括編-) – 農林水産省

▶漁業就業者をめぐる動向 – 水産庁

▶令和2年度 食料・農業・農村の動向 – 農林水産省

食の外部化

食の外部化とは、外食や弁当、惣菜、冷凍商品の利用頻度の増加のことで、食の簡便化とも言います。

ここ数十年で食の外部化・簡便化が進み、ファミリーレストランやファストフード店などの外食産業やインスタント食品、冷凍食品などの食材が発展・浸透しました。

外食産業や食品製造業では、安くて品質が一定の食材を、年間を通して安定的かつ大量に確保する必要があることから食材の多くを外国産に頼っており、それが食料自給率の低下につながっています。

食品自給率が低いと起こる問題

食料の安定供給は国民の健康を維持する上で非常に重要です。

ですが、食料の63%(カロリーベース)を外国に頼っている日本では、外部環境の変化によって食料を安定的に輸入できなくなるリスクを抱えています。

食料が安定して輸入できなくなると、食料品の価格が高騰する、高品質な食料品が手に入らなくなるなどの問題が発生し、最悪の場合は飢餓に陥る可能性もあるのです

懸念される外部環境の変化には次のようなものがあります。

世界人口の増加

日本では少子化が進んでいますが、世界全体の人口は増え続けており、1987年には50億人だった人口は2021年には78億人に達しています。

国連の予測では、2100年までに世界人口は108億人になると見込まれています。

世界人口の増加に伴って世界の食料需要も増していきます。

世界人口の増加に食料生産が追いつかなくなると、食料品の価格が高騰したり、国同士で食料を取り合う事態に発展したりする可能性があります。

発展途上国における食生活の変化

中国やインドの人口をあわせると約28億人。このような人口大国を含む発展途上国では、今後も経済成長が続き、日本と同様に食生活が変化していくと見られています。

人口大国の食生活変化によって、畜産物や油脂類の世界的な需要が急速に高まると、日本が輸入できる量が減り、現在のように安定的に輸入することが困難になる可能性が出てきます。

バイオ燃料の需要の増加

脱炭素社会の実現に向けて注目されている再生エネルギーの一つにバイオ燃料があります。

バイオ燃料とは、生物から生成できるアルコール燃料であり、その原料として安価なトウモロコシやサトウキビ、大豆といった穀物が使われています。

そのため、これまで食料として生産されていた農作物が燃料の原料にもまわされることになり、需要が増しています。

米国農務省のトウモロコシ需要予想でもトウモロコシのエタノール需要は年々増加しています。

日本はトウモロコシのほとんどを輸入に頼っていますが、トウモロコシの需要が増して安定輸入ができなくなると家畜飼料が不足し、畜産物の国内生産量にも影響が出てきます。

出典:米国農務省のトウモロコシ需要予想 – 農畜産業振興機構

地球温暖化にともなう異常気象の増加

地球温暖化が進むことで規模の大きな異常気象が世界各地で発生する可能性があります。

干ばつや洪水、台風といった異常気象による災害は農作物の収穫にも大きな被害をもたらします。

例えば、2005年にアメリカで発生したハリケーン「カトリーナ」と「リタ」による農作物被害額は、総額で10億7,700ドルに上りました。

異常気象により農作物の収穫に大きな被害が出ると、その農作物の供給量が世界的に不足し、日本が安定して輸入できなくなる可能性があります。

出典:米国農務省、ハリケーンによる農産物損害額を公表 – 農畜産業振興機構

食料自給率改善に向けた取り組み事例

日本政府は、令和12年度までにカロリーベース総合食料自給率を37%から45%に、生産額ベース総合食料自給率を67%から75%に引き上げる目標を掲げています。

出典:知ってる? 日本の食料事情 2022 – 農林水産省

この目標を達成するために、さまざまな取り組みを実施しています。

食料自給率改善に向けた取り組みの事例を2つ紹介します。

有限会社シュシュによる地産地消、農業活性化の取り組み

食料自給率を上げるには、米のように国内で生産される食料を多く食べることが必要です。

そのために、地元で生産された食料を地元で消費する地産地消の活動が積極的に行われており、「地産地消」が食料自給率向上のキーワードとして使われています。

そんな中、長崎県の有限会社シュシュが運営する「おおむら夢ファームシュシュ」は、地元の農産加工品の販売による地産地消に取り組んでいます。

地元食品の販売以外にも収穫体験や食育体験教室といった体験型のサービスを充実させ、年間49万人を集客する地域観光拠点となっています。

有限会社シュシュでは、この他にも地域生産者と連携した農業体験や、定年帰農者(定年を迎えて農業を始めた人)向けの農業教室を開催し、地域農業の活性化にも取り組んでいます。

このような活動が評価され、第26回優良外食産業表彰の農林業成長産業化貢献部門において農林水産大臣賞を受賞しました。

岐阜県スマート農業推進計画

食料自給率を上げるには、国内の食料生産量を増やす必要もあります。

農林水産省は、農作物の生産量を上げるために、農地集約化や農地バンクによる耕作放棄地の解消に取り組んでいます。

しかし、国土の狭い日本では、農地の確保に限界があります。

農作物の生産量を上げるには、農地の確保だけでなく農業の生産性向上も欠かせません。

そんな中、岐阜県では全国に先駆けて「岐阜県スマート農業推進計画」を策定し、スマート農業を推進しています。

スマート農業とは、ロボットやIoT、AI技術を活用して農業の生産性、収益性の向上や省人化を実現する新しい農業のことです。

例えば、無人走行するロボットトラクターや田植え機、ドローンにつけた赤外線カメラによる土壌や作物の温度観測、AIによる水やりや肥料の管理などがあります。

岐阜県では、スマート農業推進の一環として、スマート農業を実際に見て体験できる「岐阜県スマート農業推進センター」を令和2年にオープンし、先端機器の展示や、モデル温室でのスマート農業実演も行っています。

まとめ

日本の食料自給率の現状や、食料自給率の低迷によるリスク、食料自給率を向上させる取り組みの事例について解説しました。

日本は先進国でも最低水準の食料自給率であり、食料の多くを海外からの輸入に頼っています。

現状では日本の食料供給には大きな問題がないように見えますが、世界人口の増加や異常気象など私たちがコントロールできない外部変化によって、食料の輸入が困難になるリスクを抱えているのです。

将来も安定して食料が供給されるよう、地産地消の活性化やスマート農業による生産量の向上によって食料自給率が上昇することを期待します。

食料自給率の問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。

これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。

最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。