ここ数年、ニュースで少子高齢化という言葉を聞く機会が増えてきました。

日本に限らず、先進国では少子高齢化が進み社会問題になっています。

そのため、少子高齢化という言葉を聞き慣れてしまい、あまり深刻に受け止めていない人もいるのではないでしょうか。

実は、日本の少子高齢化は非常に深刻な事態に進展しています。

この記事では、日本の少子高齢化の現状や日本政府が進めている対策について解説します。

少子高齢化とは

少子高齢化とは、子供(15歳未満)の数が少なくなり、高齢者(65歳以上)の割合が高まることです。

日本では、世界でも類がない水準で少子高齢化が急速に進んでいます。

日本の少子高齢化の現状

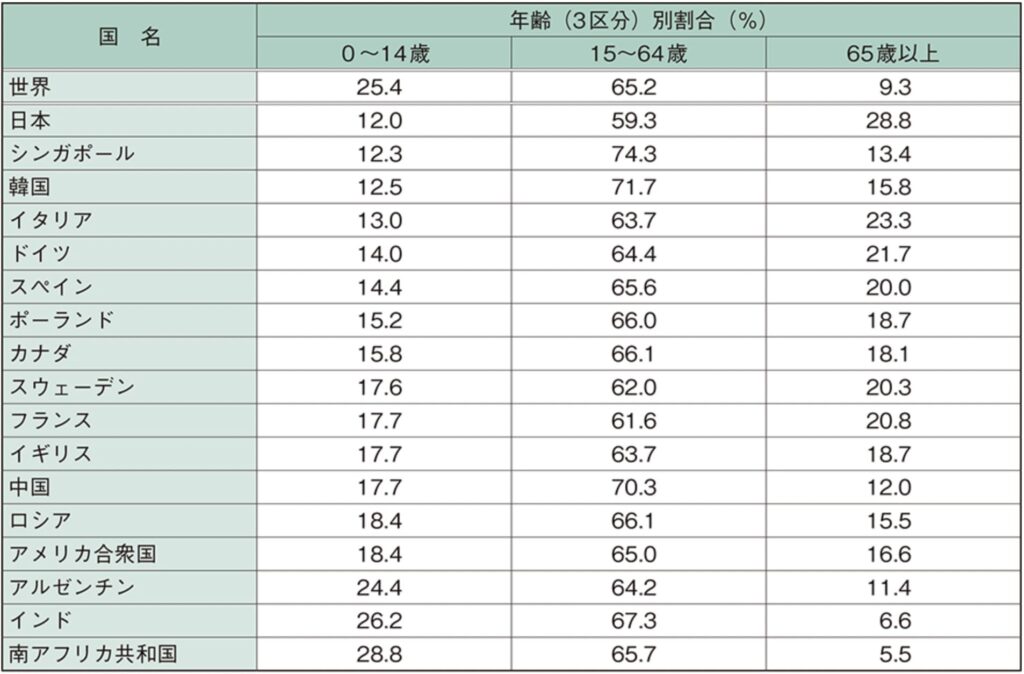

日本の総人口は2020年で1億2,571万人となっており、年齢別の人口比率構成は表1のとおりです。

| 年齢区分 | 人数 | 人口比率 |

|---|---|---|

| 年少人口(15歳未満) | 1503万人 | 12.0% |

| 生産年齢人口(15〜64歳) | 7449万人 | 59.3% |

| 高齢者人口(65歳以上) | 3619万人 | 28.8% |

一般的に高齢者の割合が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」といいます。

2020年に超高齢社会となっている国・地域は10カ国あります。

その上位国は日本(28.8%)、イタリア(23.3%)、ポルトガル(22.8%)、フィンランド(22.6%)となっており、日本は世界でも群を抜いた超高齢社会です。

一方、年少人口比率の少なさでも日本(12.0%)は世界1位となっており、世界平均(25.4%)を大きく下回っています。

他の先進国と比較しても、日本の少子高齢化が非常に深刻な水準に達していることがわかります。

日本の少子高齢化の原因

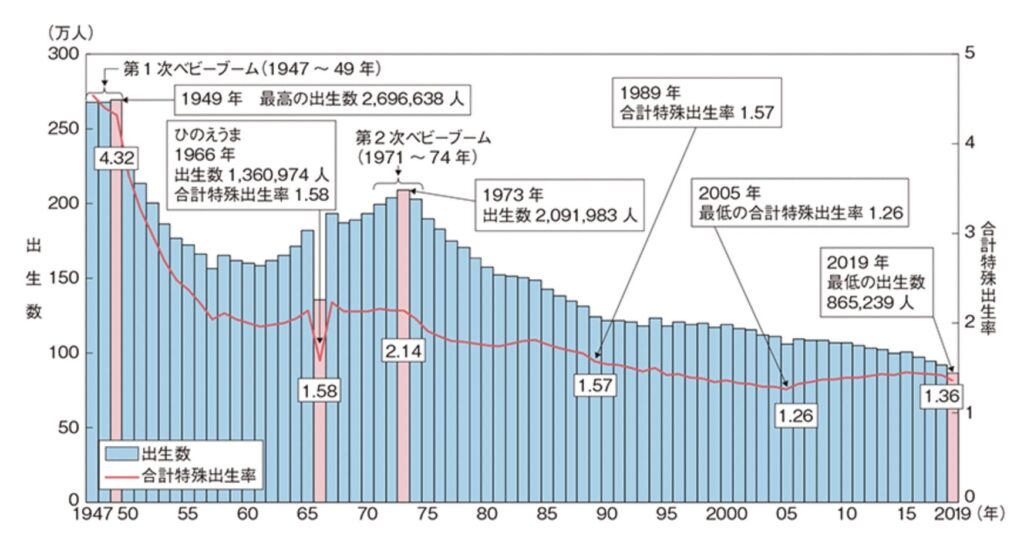

日本の少子高齢化が進んでいる原因は出生数(生まれてくる子供の人数)の低下です。

厚生労働省が発表した2019年の出生数は86万5,239人と過去最少を記録しており、日本の出生数は年々減少しています。

そのため、人口に占める高齢者の割合は年々大きくなり、少子高齢化が進んでいます。

図1の合計特殊出生率とは、「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値」で、一人の女性が一生の間に生む子供の数の平均に相当します。

この値から、日本では子供の数が1人か2人の家庭が大半だということがわかります。

出生数が減少している理由はいくつかあります。

出産する年齢が高くなった

厚生労働省の人口動態統計によると、出産時の母親の年齢は1985年頃では25〜29歳が最も多かったのに対し、2020年では30〜34歳が最も多くなっています。

社会に出て働く女性が増えたことで晩婚化が進み、それに伴って出産年齢も上がったことが、出生数減少の理由の一つと考えられます。

子供を持たない夫婦の増加

厚生労働省の国民生活基礎調査によると、子供を持たない夫婦のみの世帯の割合は年々増加しており、1986年には14.4%だったのに対し、2019年は24.4%となっています。

現在は4世帯に1世帯が子供を持たない夫婦という状況です。

女性の社会進出が進み夫婦共働きの家庭が増える中で、子供を預けられる保育所が十分ではない等の理由から子供を持たないことを選択する夫婦が増えています。

このことが、出生数減少の一因になっています。

子供を育てるのに教育費などのお金がたくさんかかる

子供を1人育てるのに必要な資金は2,000〜3,000万円と言われています。

人生100年時代と言われている昨今、自分たちの老後資金の不安もある中で子供の養育に多くのお金をかけることができないため、子供を多く持たないことを選択する夫婦が増えていると考えられます。

少子高齢化による様々な問題

少子高齢化の進行により、つぎのような問題が引き起こされます。

- 社会保障費の負担が増大

- 労働人口が減少

社会保障費の負担が増大

高齢化が進むと、高齢者の医療費などにかかる社会保障費が増えていきます。

社会保障費は国民が納めている税金で賄われており、高齢者が増えることで国民一人あたりの税負担が増えてしまいます。

2005年時点では生産年齢人口(15〜64歳)3.3人が1人の高齢者を支えている計算でしたが、2020年では2.1人で1人の高齢者を支えなければならなくなっており、この15年の間に一人あたりの負担は1.5倍に増えています。

このまま少子高齢化が進めば、2040年には約1.5人で1人の高齢者を支えなければならないという予測があり、高齢者の社会保障が成り立たなくなる可能性もあります。

労働人口が減少

このまま少子化が進行すれば日本全体の人口も減っていきます。

日本の人口は2008年の約1億2,808万人がピークで、その後は減少に転じており、2050年ころまでには1億人を切るのではないかと予測されています。

人口減少によって働き手が減ると、あらゆる産業で労働力が不足する可能性があります。

労働力が不足すると国を支えている産業の国際競争力が低下し、日本の経済力が弱くなってしまいかねません。

労働力の不足を補うためには女性の社会進出が欠かせませんが、さらなる晩婚化や子供をもたない夫婦の増加といった負のスパイラルに陥ってしまう可能性もあります。

少子高齢化に対する対策

少子高齢化による様々な問題に対処しながら、少子高齢化から脱却するための対策を行っていく必要があります。

出生率を上げる

少子高齢化の進行を抑制するには出生率を上げる必要があります。

そのためには、出生率が低下した原因を解決しなくてはなりません。

具体的には次のような対策が必要になります。

妊娠、出産が女性のキャリアップの妨げにならない社会への転換

働く女性の晩産化を解消するには、「仕事か、出産か」の二者択一を迫られる現在の環境から「仕事も出産も」を両立できる社会への転換が必要となります。

そのために、正規雇用・非正規雇用に関わらず、女性が妊娠・出産したことを理由として不利益な扱いやハラスメントを受けることなく、安心して就業継続できる環境を整備することが重要です。

子育てしやすい社会にする

共働き世帯でも「子供を持つ」という選択をしやすくするために、働きながらでも安心して子育てをできる社会にする必要があります。

そのために、保育施設を増やして待機児童をゼロにし、いつでも安心して子供を預けられる環境を整備することが大切です。

育児への経済的支援

2人目、3人目の子供を安心して育てられるよう、子供を持つ世帯への経済的支援を拡充させる必要があります。

少子高齢化による問題の対処

出生率を上げることができても少子高齢化の状態が解消されていくには20〜30年スパンの長い時間がかかります。

その間、少子高齢化によって起こる様々な問題に対処していかなくてはなりません。

そのためには、次のような対策が必要になります。

少子高齢化を前提とした社会保障制度への転換

若い世代が高齢者を支える形の現在の社会保障制度は成り立たなくなる可能性があります。

そのため少子高齢化を前提とした社会保険制度への転換が必要です。

新しい労働力の確保

女性の社会進出や元気な高齢者の活用、外国人労働者の受け入れ、ロボットやAI技術の導入などを促進し、新たな労働力を確保する必要があります。

日本政府が行っている少子高齢化への対策

ここでは日本政府が行っている少子高齢化への対策を紹介します。

少子化への対策

日本政府は、出生率1.8%を目標として待機児童ゼロ施策や児童手当の給付、幼児教育の無償化などのさまざまな対策を実施してきました。

これらの対策は出生率低下の歯止めに一定の効果が出ていますが、出生率を1.8%まで回復させるには至っていません。

これまでの施策とその結果を踏まえ、日本政府は、今後の少子化対策の指針となる「少子化社会対策大綱」を令和2年5月に策定しました。

「少子化社会対策大綱」の中では、結婚前、結婚、妊娠・出産、子育てのそれぞれのフェーズに対する施策が定められています。

結婚前

若い世代が、結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザインを希望を持って描き、様々なライフイベントに柔軟に対応できるよう、将来のライフイベントについて考える機会を、学校、家庭、地域、企業等の様々な場で提供する。

結婚

若い世代の結婚の希望が、希望する年齢でかなうよう、出会いの機会を創出する環境を整備する。

そのために、AIも活用したマッチング支援や働き方改革による長時間労働の是正を行っていく。

妊娠・出産

妊娠・出産に関する希望がかない、誰もが安心して妊娠期間を過ごし、出産にのぞむことができる環境を整備する。

特に、働く女性が妊娠・出産したことを理由として不利益な取扱いやハラスメントを受けることなく、安心して就業継続できるよう取り組む。

子育て

保育施設の充実や男性の育児参画の促進など、共働き世帯が子育てしやすい環境を整備する。

また、児童手当の支給、幼児教育・保育の無償化、低所得者世帯に対する高等教育の修学支援など、子育て世帯への経済支援も実施する。

高齢化への対策

日本政府は、少子化への対策と並行して、高齢化によって引き起こされる問題への対策も進めています。

全世代型社会保障改革

高齢者人口比率の増加による現役世代の負担上昇を抑えるため、日本政府は『全世代型社会保障』への改革を進めています。

全世代型社会保障では、年齢を問わず負担能力がある全ての人が負担能力のない人を支える形になり、全ての世代が公平に支え合う社会保障制度となります。

エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備

日本政府は、年齢を問わず能力や意欲のある人が社会で活躍できる「エイジレスに働ける社会の実現」に取り組んでいます。

エイジレスに働ける社会を実現するために、65歳で定年を迎えた高齢者の再就職支援や起業支援を行うとともに、リモートワークや短時間勤務などの多様な勤務形態を選択できるような制度改革を進めています。

出展:高齢社会白書(内閣府)

日本の少子高齢化問題を知った上で私たちでも取り組めること

前述したとおり、日本の少子高齢化は世界でも類を見ないほどの非常に深刻な水準に達しています。

日本政府は、さまざまな少子高齢化対策に取り組んでいますが、解決には長い時間がかかります。

少子高齢化対策をスムーズに推進するためには、私たち日本国民一人ひとりの取り組みも重要になります。

具体的には私たち一人ひとりが次のようなことに取り組む必要があります。

- 女性や高齢者の社会進出、男性の育児参加を当たり前のことだと思えるような意識の改革

- マタニティハラスメントの加害者にならない、見て見ぬ振りをしない

- 産休・育休を抵抗なく取得できるような企業風土の醸成

一日でも早く少子高齢化から脱却できるよう、みんなで一丸となって努力していきましょう。

最後に

国内の少子高齢化問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。

これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。

最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。