「保育園落ちた日本死ね」

これは、2016年に匿名で投稿されたブログのタイトルです。

このブログが話題となり、待機児童問題が社会問題として広く認識されるようになりました。

それから6年が経過した現在、待機児童問題はどのようになっているのでしょうか。

本記事では待機児童の定義や原因をおさらいしつつ、待機児童問題の現状や対策について解説します。

待機児童の定義とは

待機児童とは、保育施設の利用申請が出されていて、利用条件を満たしているにもかかわらず保育施設を利用できていない児童のことをさします。

ここでいう保育施設とは、都道府県から認可を受けている保育所や認定こども園、地域型保育といった認可保育所のことです。

非認可の保育施設は含まれません。

定義から漏れる隠れ待機児童も存在

待機児童の定義には例外があり、例外の条件に当てはまる児童は待機児童としてカウントしないこととされています。

そのため、保育施設の利用申請を出していて、実際には利用できていないにもかかわらず公表される待機児童数には含まれない児童も多数存在します。

これらの児童は、隠れ待機児童や保留児童と呼ばれています。

例外の条件は次の4つです。

- 保護者が育児休業中の者

- 保護者が求職活動を休止している者

- 特定の保育所を希望している者

- 自治体が補助する保育サービスを利用している者

そのため、例えば次のようなケースは、親が子どもを保育施設に入れるのに四苦八苦しているにもかかわらず、公表される待機児童数にはカウントされていないことになります。

- 子どもを保育施設に入れられず、育児休暇を延長せざるを得なかった

- 子どもがいるためハローワークでの求職活動ができず、自宅でネットを使って求職活動している

- 通園の都合から兄弟と同じ保育施設に入れたいため、特定の保育所を希望している

- 認可保育施設に入れなかったため、やむを得ず自治体が補助する保育サービスを利用している

待機児童0人と公表している自治体でも、実際には隠れ待機児童が存在していて保護者が子どもを保育施設に入れることができずに苦しんでいるという場合もあるのです。

待機児童が発生する原因

待機児童が発生する原因は、保育施設の利用申請数が定員(受け皿)を上回るためです。

利用申請を全て受けるだけの受け皿がないため、あふれてしまった児童が待機児童(もしくは隠れ待機児童)となります。

利用申請数が受け皿を上回ってしまう要因には次の2つがあります。

保育ニーズの高まりによる利用申請数の増加

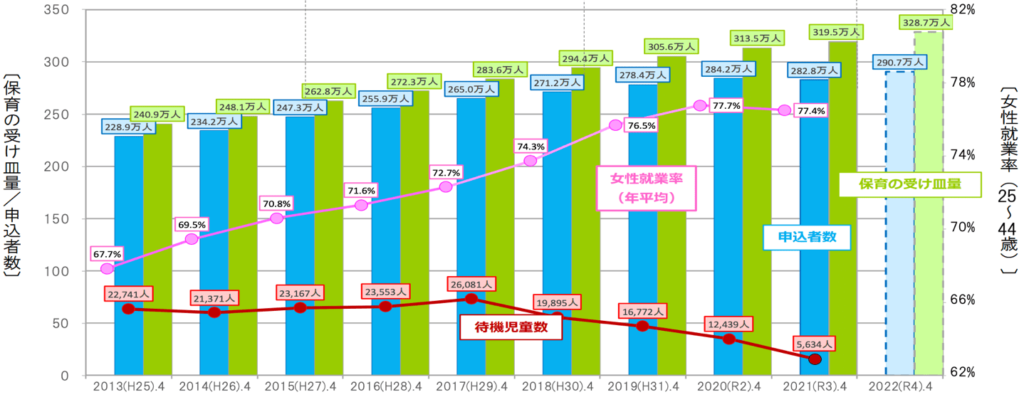

少子化により子どもの数は年々減っていますが、それに反して保育ニーズ(保育施設を利用したい人の数)は年々高まっています。

その理由は女性の就業率の増加です。

政府は、一億総活躍社会の実現に向けて女性の社会進出や地位向上を促進しています。

それに伴い、女性の社会進出が進み夫婦共働きの家庭が増えてきました。

総務省が公開している『2040年までの保育ニーズの将来展望と対応の在り方』によると、0〜2歳の子を持つ妻の就業率は年々増加していて、2040年には56.9%に達すると予測されています。(妻の就業率予測が中位の標準ケースの場合)

夫婦が共働きするためには子どもを保育施設に預ける必要があるため、妻の就業率の増加に伴って保育施設の利用希望者比率も年々増加すると見込まれます。(図1)

出典:2040年までの保育ニーズの将来展望と対応の在り方 – 日本総研

保育施設の整備遅れによる受け皿の不足

保育ニーズの高まりに保育施設の整備が追いついていないことも待機児童が生まれる原因の一つです。

政府や地方自治体は待機児童問題を解消するべく、保育施設(受け皿)の充足に取り組んでいますが、計画通りに整備が進んでいない自治体もあります。

計画通りに整備が進んでいない理由としては次の要因が挙げられます。

- 保育士の確保が困難となり、新たに受け皿を整備できなかった

- 新型コロナウイルス対策として、作業員の密を防止したことにより、工期が長引いた

- 整備の入札事業者が見込みより少なく、計画まで整備が進まなかった

- 認定こども園への移行を予定していた幼稚園が、新型コロナウイルスの影響で保護者説明会が実施できず、移行できなかった

この中でも「保育士の確保が困難」という理由が特に深刻です。

保育士の有効求人倍率は年々高まっており、平成28年10時点での倍率は全国平均で約2倍、東京では約5倍となっています。

つまり東京では求人件数5件に対して求職者が1人しかいないという状況です。

いくら施設を建てても、保育士が確保できなければ保育施設としては十分に機能せず、認可も受けられません。

待機児童問題の現状

令和3年4月時点の全国の待機児童の人数は5,634人です。

待機児童数は、4年連続で減少しており、待機児童数の調査開始以来、最少人数となりました。(図2)

待機児童が減少した要因は、保育の受け皿拡大が進んだことや、新型コロナウイルス感染症を背景にした保育施設の利用控えがあったことが挙げられます。

出典:令和3年4月の待機児童数調査のポイント – 厚生労働省

図2のとおり、平成29年からの5年間で待機児童数を約1/5まで減らせています。

ですが、新型コロナウイルス感染症の終息後は再び保育ニーズが高まることが想定されます。

また、待機児童数にはカウントされてない隠れ待機児童が約63,000人も存在するとされており、本当の意味で待機児童問題を解消するには継続した取り組みが必要となっています。

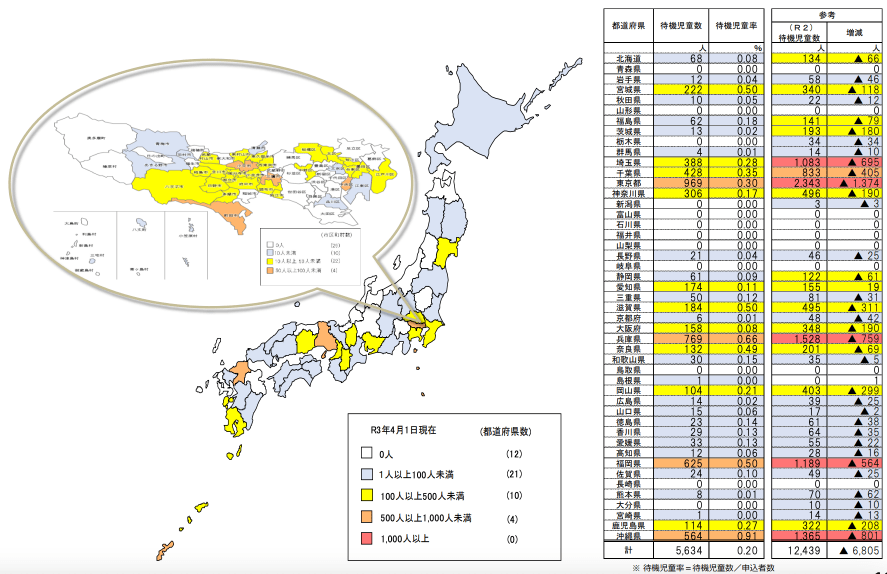

都道府県別の待機児童の数

待機児童数は地域によってばらつきがあり、都市部ほど待機児童が多い傾向があります。(図3)

これは、主に若者世代が地方を出て都市部で仕事や生活をしていることから、保育ニーズが都市部に偏るためです。

待機児童は地域によって傾向が異なるため、地域の特性に応じた取り組みが必要だと言えます。

出典:令和3年4月の待機児童数調査のポイント – 厚生労働省

年齢別の待機児童の数

令和3年の待機児童5,634人の年齢の内訳を見ると、待機児童の約8割に当たる4,459人が1・2歳児となっています。(図4)

これは、保育者の1年間の育児休暇が明けるタイミングで保育ニーズが高まるためです。

現状はこの保育ニーズの高まりに対しての受け皿が特に不足している状況です。

出典:令和3年4月の待機児童数調査のポイント – 厚生労働省

待機児童解消のための取り組みは?

政府は、2020年度末までに待機児童を0人にすることを目指して2018年から「子育て安心プラン」に取り組んできました。

子育て安心プランは、3年間で保育の受け皿を22万人増やすことを目標として取り組みを行い、実際に約26万人の受け皿拡大を達成しました。

それでも待機児童は0人になっていないことを受け、2021年度から「新子育て安心プラン」という新たなプランを計画し、取り組みを始めています。

新子育て安心プランの概要

「新子育て安心プラン」では、女性の就業率の上昇も見据えつつ2021年度〜2024年度の4年間で約14万人分の受け皿を整備する計画です。

この受け皿拡大により待機児童を解消できるとしています。

さらに、現状の課題を踏まえて次のような支援を重点的に行っていくとしています。

地域の特性に応じた支援

より保育ニーズが高い自治体への整備費の支援を増額したり、保育コンシェルジュ(専門の保育相談員)による相談支援を拡充したりするなど、地域ごとに異なる保育状況の特性に合わせたきめ細かい支援を実施する。

魅力向上を通じた保育士の確保

待機児童が存在する市町村において、常勤の保育士が確保できずに子どもを受け入れることができない場合は、常勤の保育士1名に代えて短時間勤務の保育士2名でも良いこととする。

また、保育士を補助する保育補助者についても勤務時間30時間以下という規制を撤廃し、保育補助者がより活躍できるようにする。

これらの規制緩和により、保育士や保育補助者の働き方の幅を広げ、不足している保育士の確保につなげる。

まとめ

待機児童の定義や現状、待機児童問題への政府の取り組みを解説しました。

待機児童は、共働きを望む家庭にとっては深刻な問題です。

待機児童を抱えた家庭は必死で保育施設を探しており、見つからなければ高い費用を払って非認可の保育施設を利用するか、もしくは共働きを諦めるしかありません。

これは女性の社会進出を阻害する要因にもなるため、一億総活躍により人口減少に対応しようとしている日本にとっては、必ず克服しなければならない問題でもあるのです。

新子育て安心プランが待機児童解消の切り札となることを期待します。

待機児童の問題だけでなく、その他の社会問題について詳しく知りたい方は【最新版】日本が抱えている社会問題(社会課題)とは?の記事を是非読んでみてください。

これらの社会問題の解決に向けたヒントや取り組み、この記事で紹介されていない国内における問題などがあれば、当サイトの提案フォーラムに投稿してみてください。

最初は少数な提案意見でも、みんなの声が集まれば、大きな声として社会に届くかもしれません。